Крымский опыт сохранения русской идентичности

Портал RUSSKIE.ORG продолжает публикацию материалов чтений «Разделенный русский народ: трудный путь к воссоединению», посвященных памяти писателя, поэта, публициста, общественного деятеля, долгие годы бессменного шеф-редактора нашего информационного ресурса Валерия Ивановича Мошева (22.01.1960 - 02.10.2014), трагически ушедшего из жизни 10 лет назад. Предлагаем вашему вниманию статью политолога, кандидата исторических наук, доцента кафедры политических наук и международных отношений философского факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Андрея Ростиславовича Никифорова.

Крым — редкий положительный пример русского общественно-политического движения на т. н. «постсоветском пространстве». Тем более, следует разобраться, что в нём есть уникального, эксклюзивного, а что — может служить примером для других русских регионов, оказавшихся вне исторической Родины.

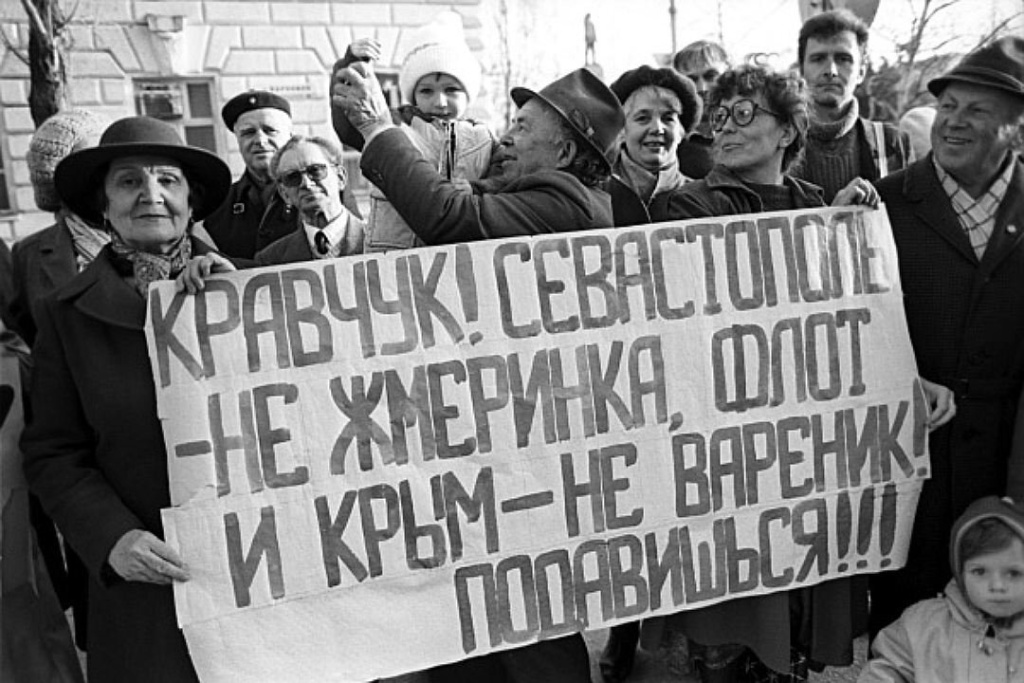

Как-то лет 30 назад, когда Крым дружно записывали в «горячие точки» и примеряли к нему то боснийскую, то косовскую модель (последняя, кстати, пусть и не так как предполагалось, но отчасти сработала), мне довелось сформулировать три фактора, которые гарантируют полуостров от развязывания на его территории вооружённого конфликта: наличие автономии, русское большинство и базирование в Крыму Черноморского флота. Следует заметить, что в событиях 2014 года все эти факторы сыграли и обеспечили мирный характер крымского Возвращения.

Ни один из регионов бывшей Украины, пытавшийся включиться в процесс Русской весны, так не смог, поскольку необходимого набора факторов нигде больше не было. Для одних это обернулось поражением и последующим разгромом Русского движения, для других — потерей темпа по всем направлениям: в развитии самого процесса, в его легитимизации и, наконец (хотя, возможно, в первую очередь), в оказании необходимой поддержки со стороны России.

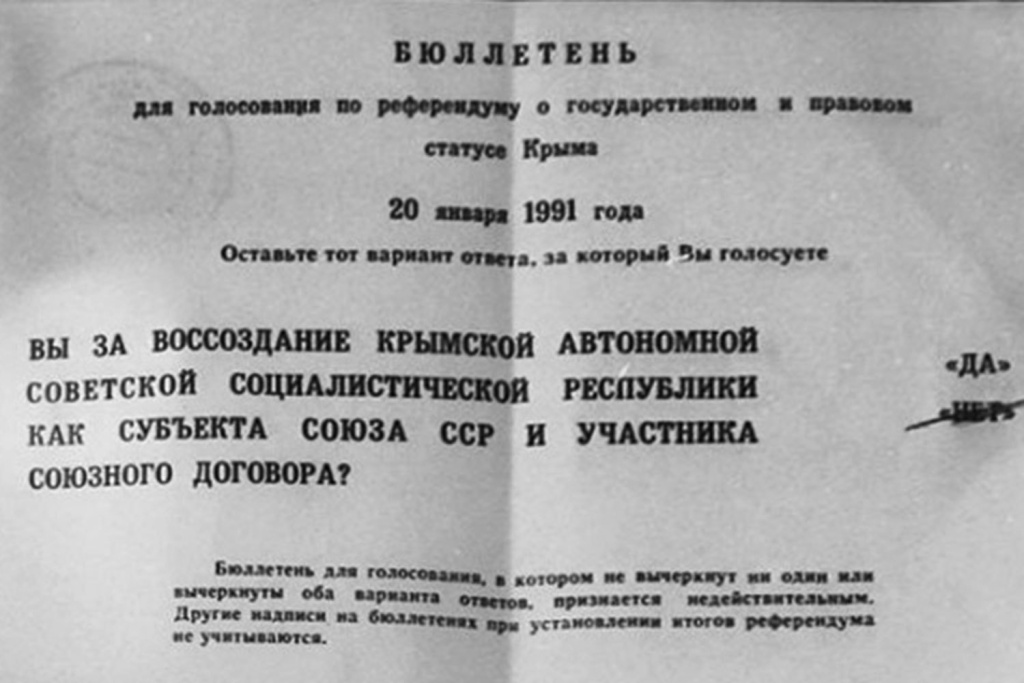

1. Автономия. Продолжаю оставаться при своём убеждении, что в этом случае Крыму просто больше других повезло. Хотя, конечно, автономия нам не с неба упала. Мы ей обзавелись очень своевременно: ровно в тот момент, когда это было УЖЕ возможно, и ЕЩЁ возможно. Напомню, что в январе 1991 года СССР трещал по швам, а союзный Центр, пытался маневрировать, готовя к запуску т. н. «новоогарёвский процесс». Для него важно было ослабить центробежные тенденции в союзных республиках «второй волны на выход».

В первой были три республики Прибалтики и Грузия, во второй — будущие партнёры последней по т.н. ГУАМ (кроме Грузии - Украина, Азербайджан и Молдавия). Если первая волна уверенно шла к выходу из состава СССР, то вторая формально выступала за «обновлённый Союз», фактически отвергая федеральную модель и ратуя за конфедерацию. Фактически речь шла о «мягком» выходе из состава СССР, в отличие от прибалтов и грузин, которые о своих намерениях заявляли более решительно и определённо.

Вот именно в этот момент разброда и шатаний крымчане успели провести референдум и создать (точнее — воссоздать) автономию — провозгласившую приверженность к сохранению Союзного государства, а не стремящуюся его покинуть.

Проверить этого, слава Богу, нельзя, но для меня очевидно, что через год, после обретения Украинской ССР независимости, никакой автономии в Крыму Киев не допустил бы. Свидетельство тому — полное игнорирование им аналогичных волеизъявлений в Закарпатье (декабрь 1991 г.) и Донбассе (1994 г.).

Одним словом, мы проскочили. Ну и, конечно, нам повезло. Легитимность нашего всенародного голосования была признана на всех уровнях, в отличие от, скажем, первого Приднестровского референдума о создании ПМССР. Проскочив в начале 1991-го, мы успели воспользоваться и «форточкой возможностей», открывшейся в начале 2014-го, что без наличия у Крыма легитимной автономии было бы невозможно.

Выводов из всего сказанного напрашивается два: необходимо ловить момент, успевать пролезать в «форточки возможностей» и прилагать максимальные усилия для обретения русским регионом легитимного статуса. Пусть он в какой-то момент выглядит ничтожно. Всё равно он даст легальные возможности поддерживать русскую (региональную) идентичность, будет работать фильтром против всевозможных «коренизаций».

2. Русское большинство в Крыму сложилось в результате исторического развития региона. Можно сказать, стихийно. Но так же стихийно сохранить русскую идентичность в течение 22 лет нахождения в составе независимой Украины едва ли было возможно. Это потребовало вполне целенаправленных усилий на разных уровнях: республиканской власти, общественно-политических организаций и гражданского общества. Можно сказать, что во внутреннем духовном Сопротивлении так или иначе участвовало подавляющее большинство крымчан разных национальностей, но сохраняющих приверженность к «Крымской региональной идее» - о Возвращении в Россию.

Крымскую идею поддерживала целенаправленная работа по обоснованию крымской идентичности, конституированию крымского регионального сообщества. Всё это трактовалось как региональная идентичность и полиэтническая общность, но фактически — расширяла социальную базу Русского движения. Впрочем, в Крыму оно никогда не сводилось к узко-этническому. Но работа по обоснованию региональной идентичности подводила базу под формулу: «крымский = русский».

Стержнем крымского духовного Сопротивления была борьба за русский язык, максимальное сохранение его статуса и сферы его применения. Немаловажную роль сыграла деятельность, направленная на сохранение исторической памяти. Важно, что она не сводилась к популяризации событий только советского периода, а затрагивало все эпохи отечественной истории.

Всё это привело к тому, что в нужный момент, наступивший в феврале-марте 2014 года, крымчане дружно отвергли пришедший к власти в Киеве русофобский режим. Замечу, что такое единодушие и мгновенная реакция на политический переворот оказались присуще этническим русским вовсе не во всех регионах бывшей Украины.

Важной крымской особенностью, на которую следует обратить внимание, является своего рода «двууровневый» характер построения русского движения (его организационной части). На одном уровне находились «профессиональные русские» (условное и безоценочное название). Они практически монополизировали официальные контакты с РФ, находились в поле легальной политики. Другой уровень составляли менее формализованные и более радикально настроенные организации.

Наличие двух уровней движения нередко характеризовалось, да и изнутри воспринималось, как «раскол». Но в дни Крымской весны каждый из них сыграл свою функцию: одни выполнили свою часть работы в здании республиканских правительства и парламента, другие — на блок-постах и в пикетах.

В дальнейшем первый уровень составил республиканское руководство российского Крыма, а второй - принял активное участие в событиях на Донбассе.

Возможно, такая стихийно сложившаяся структура движения на самом деле является идеальной для достижения политических целей.

3. Флот. Базирование в Крыму Черноморского флота, естественно, следует отнести не на счёт достижения регионального сообщества, здесь постаралась география. Но при этом достаточно поставить мысленный эксперимент, чтобы убедиться в том, что сообщество здесь тоже не совсем ни при чём.

Представим, что флот базировался бы в Восточной Галиции (Западной Украине). Точнее — в окружении населения таким же образом идеологически заряженного. Это в полном смысле было бы окружение, осада. В Крыму же, напротив базы Черноморского флота были охвачены этаким общественным поясом безопасности.

Украинские русофобы с нетерпением ждали окончания срока аренды крымской территории под базирование Флота, даже запустили в интернете счётчик отсчёта времени до 28 мая 2017 года — когда, как они считали, срок российско-украинского соглашения истечёт. В 2010 г. Харьковские соглашения изрядно подорвали эту иллюзию, но полностью от неё русофобов не излечили. В Крыму при этом превалировали совсем другие настроения.

Флот отвечал взаимностью. Скажем, если бы не решительная позиция Флота и его командующего И.В. Касатонова в апреле-мае 1992 г., крымская автономия вполне могла бы быть упразднена. Но чаще достаточно было самого факта присутствия Флота, чтобы сдерживать горячие головы в Киеве от силовых решений в Крыму.

Одним словом, три обозначенных фактора действовали не просто сами по себе, а в комплексе, взаимно поддерживая и усиливая друг друга.

Конечно, вовсе не везде, где русские проживают компактно, возможно складывание такого комплекса. Да и политические цели у русских в разных регионах постсоветского пространства могут быть разными, но, надеюсь, те или иные элементы из крымского опыта могут быть усвоены и использованы соотечественниками в из борьбе за сохранение своей идентичности.